blogブログ

-

2026.02.07世田谷区野毛にてディプロマットスターを用いた屋根のカバー工法補修

2026.02.07世田谷区野毛にてディプロマットスターを用いた屋根のカバー工法補修 -

2026.02.03大田区大森東にてパミール屋根を横暖ルーフasを用いてカバー補修しました

2026.02.03大田区大森東にてパミール屋根を横暖ルーフasを用いてカバー補修しました -

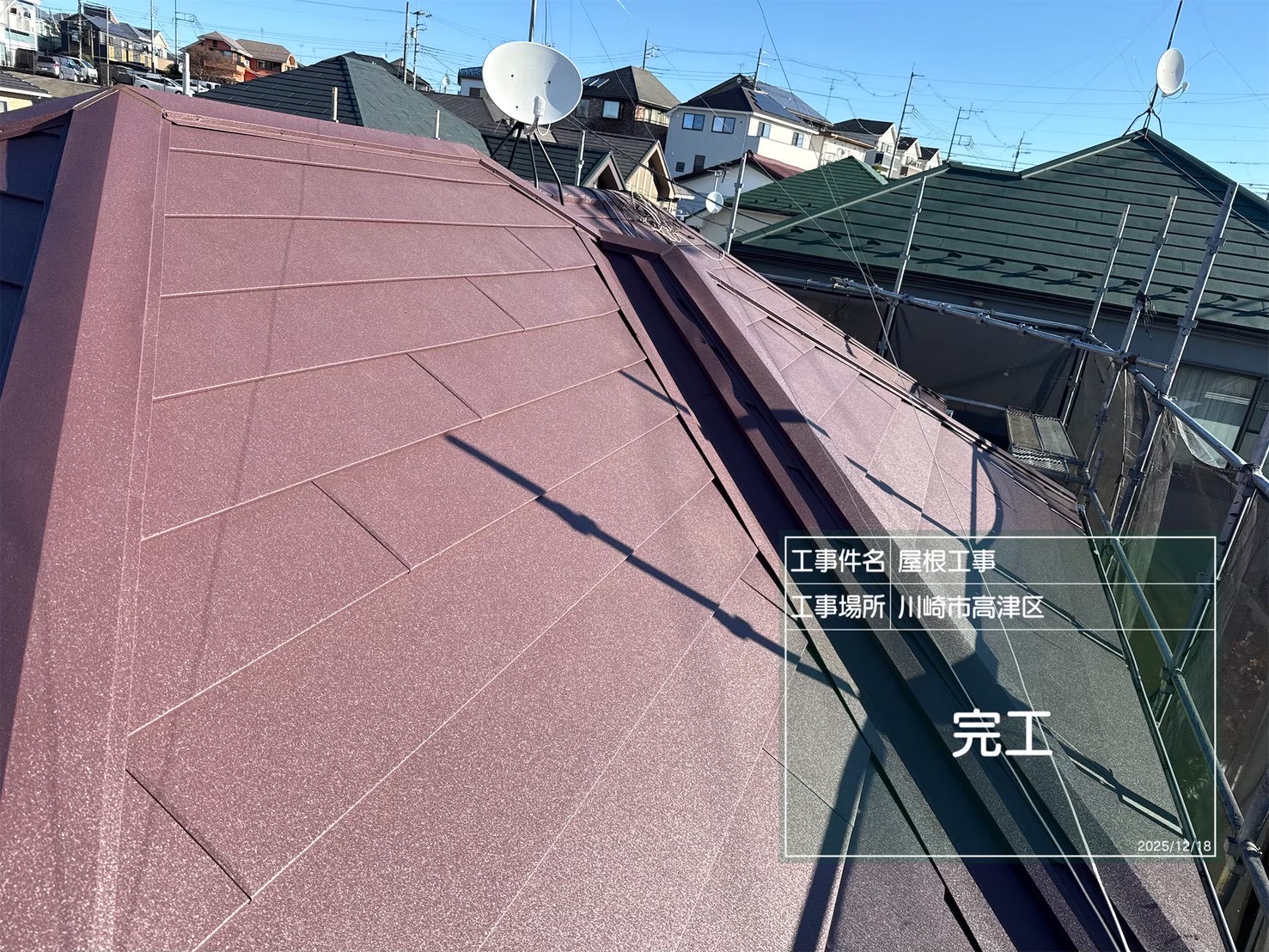

2026.01.25川崎市高津区にてスーパーガルテクトによる屋根のカバー工法を行いました

2026.01.25川崎市高津区にてスーパーガルテクトによる屋根のカバー工法を行いました -

2025.12.26大田区久が原にてタテイル2塗料を使用した屋根の塗装補修工事

2025.12.26大田区久が原にてタテイル2塗料を使用した屋根の塗装補修工事 -

2025.12.18大田区新蒲田にて屋根を遮熱塗料による塗装補修を行いました

2025.12.18大田区新蒲田にて屋根を遮熱塗料による塗装補修を行いました -

2025.12.13大田区南馬込にて2階建て戸建て屋根のカバー工法補修を行いました

2025.12.13大田区南馬込にて2階建て戸建て屋根のカバー工法補修を行いました -

2025.11.25渋谷本町にて築15年のスレート屋根を遮熱塗料を用いて塗装補修

2025.11.25渋谷本町にて築15年のスレート屋根を遮熱塗料を用いて塗装補修 -

2025.11.14大田区池上にてコロニアルNEO屋根を「アルマ」でカバー工法補修

2025.11.14大田区池上にてコロニアルNEO屋根を「アルマ」でカバー工法補修