blogブログ

- ホーム

- ブログ

-

2025.10.31埼玉県草加市にてシロアリの現地調査を行いました

2025.10.31埼玉県草加市にてシロアリの現地調査を行いました -

2025.10.30屋根断熱で夏涼しく冬暖かい家に:方法と効果

2025.10.30屋根断熱で夏涼しく冬暖かい家に:方法と効果 -

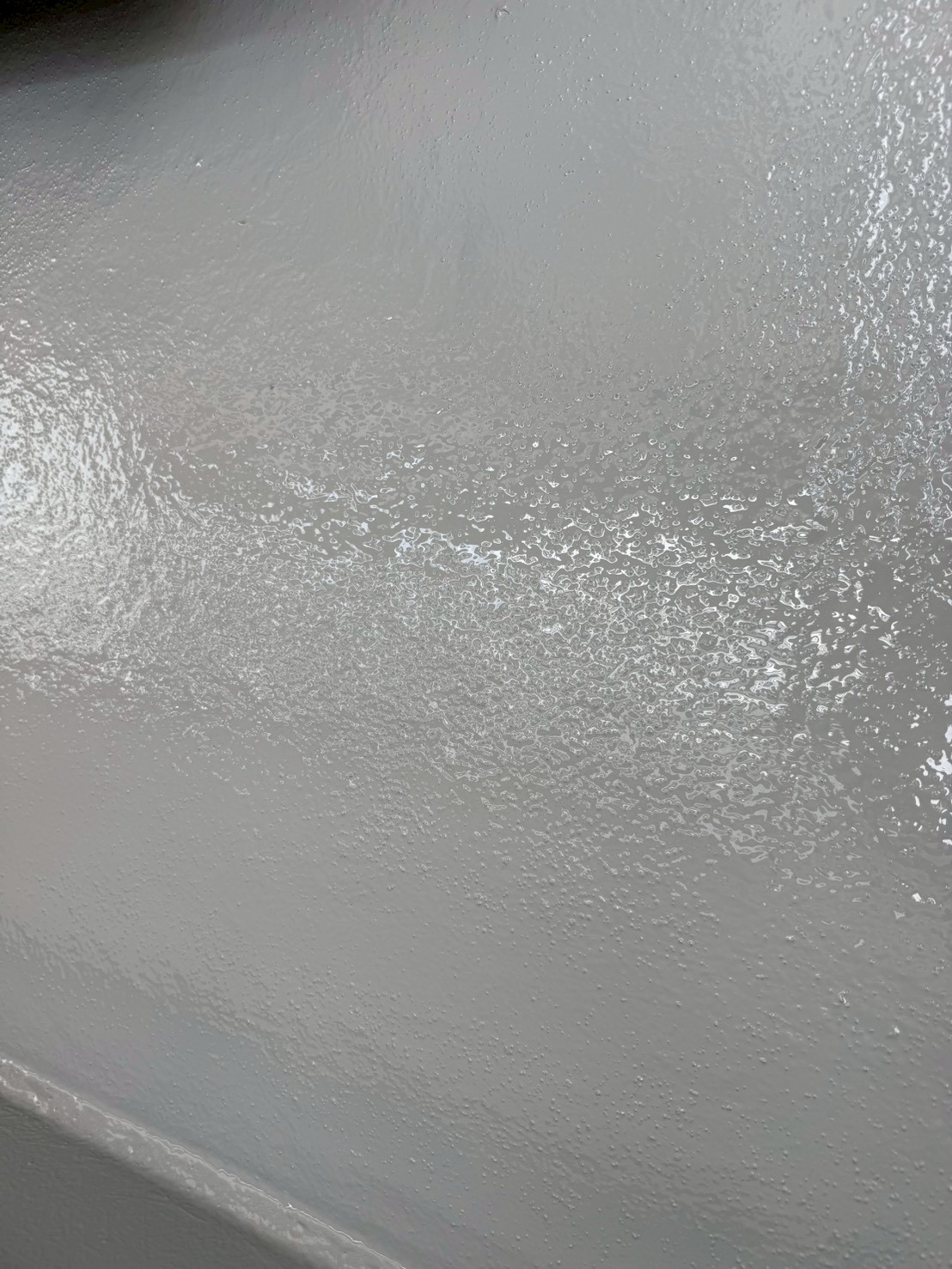

2025.10.30大田区にてFRPのベランダにトップコート防水施工しました

2025.10.30大田区にてFRPのベランダにトップコート防水施工しました -

2025.10.28大田区南馬込にて断熱・遮熱塗料の効果を最大化する外壁塗装補修を行いました

2025.10.28大田区南馬込にて断熱・遮熱塗料の効果を最大化する外壁塗装補修を行いました -

2025.10.25杉並区宮前で屋根の棟鈑金の撤去作業をしました。

2025.10.25杉並区宮前で屋根の棟鈑金の撤去作業をしました。 -

2025.10.24大田区にてタイル土間と基礎の隙間をモルタル左官埋めました

2025.10.24大田区にてタイル土間と基礎の隙間をモルタル左官埋めました -

2025.10.24住みながらの葺き替えは可能?工程と配慮点

2025.10.24住みながらの葺き替えは可能?工程と配慮点 -

2025.10.23外壁塗装工事の施工の中にあるサッシ周りのシーリング打ち替えタイミング

2025.10.23外壁塗装工事の施工の中にあるサッシ周りのシーリング打ち替えタイミング